~第1回能力認定講習会に対する認定審査委員会のご報告~

いつも、協会活動にご理解とご協力を頂きありがとうございます。

先日開催した「公共施設マネジャー第1回能力認定講習会」に対する

認定審査委員会が12月9日に開催されました。

今回は企画委員会のメンバーも含め59名の受講者が対象となり、

すべてを受講できなかった企画委員のメンバーを除いて、

・7講習、すべての修了

・演習(グループワーク)への参加の確認

・確認テストの得点

を基準に認定審査を行いました。

審査の結果、認定された方々には「認定証書」の発送と登録のご案内を

残念ながら基準に満たなかった方には別途ご案内を行い、

補講または再テストにより認定いただけるようにサポートしてまいります。

併せて、次回の5月開催に向けて、鋭意、準備を進めてまいります。

ご期待ください。

【認定証書 見本】

~平成26年度第3回講習会(セミナー)レポート~

平成26年12月5日、JR新潟駅前の会場にて第3回講習会(セミナー)が開催されました。

当日は日本海側に強い寒気団が入り込み、西日本から北日本にかけて、

各地で積雪を記録するなど荒天となりましたが、

講習会(セミナー)には一般の皆さん含め、26名の参加者が集まりました。

生憎の天候であったことから欠席者を心配しましたが、

申し込みいただいた皆様さまの出席をいただけました。

今回の講習会(セミナー)は、協会が開催するセミナーで初めて日本海側の都市で

開催されるもので、日本全国で導入されている指定管理者制度に関係する当協会も、

できる限り各地でセミナーを開催するべきであるとの考えからの開催となりました。

第一部は、当協会の顧問でもある釧路公立大学地域経済研究センター長の佐野先生に、

「公共施設マネジメントと指定管理者制度」というテーマでお話いただきました。

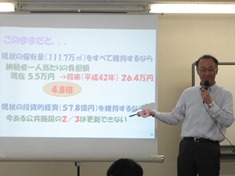

【講師:釧路公立大学・佐野 修久氏】

多くの地方自治体で厳しい財政状況が予想されていること、

人口減少等により公共施設の利用需要が変化していること、などから、

公共施設の総合管理計画の策定を急ぐ自治体が増えてきており、

総務省からも計画策定の要請がその指針が発信されていることなどを中心に、

今後の公共施設のマネージメントに対する考え方や、

施設の統廃合をふくめる見直しの考え方などについての説明を受け、

指定管理者としてもその考え方を意識しておく必要があることを認識しました。

また、あわせて、指定管理者が運営する施設が統廃合の憂き目に会わないためにも、

常に、施設の活性化、利用者の拡大、稼働率の向上などを意識し、

地域に必要な施設であることを説明できるようにしておかねばならないことも、理解できました。

自治体側が施設の存続の判断を一方的に判断する状態から、施設を運営する

指定管理者側からも全体を見据えた提案ができるように、していきたいと強く感じた次第です。

【第3回講習会(セミナー)の様子】

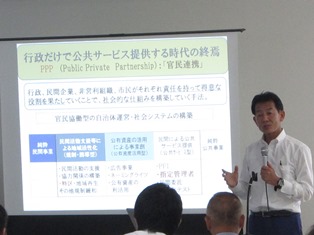

事務局長の岡部よりお話をさせていただきました。

先ず、自治体からの問合せ事例の中から5事案の報告と課題の確認を行い、

続けて、指定管理者側からの問合せ事例の中から4事案を説明しました。

制度導入から10年経過しているにも拘らず、

いまだに、発注者側の自治体も運営する立場の指定管理者も、

多くの課題に直面していることをお伝えすることができました。

また、そのあとには、指定管理者協会の活動報告として、

「公共施設マネージャー」の第1回能力認定講座開催、

啓発ポスター安全標語の募集、の2点について報告を行いました。

【指定管理者協会 事務局長 岡部 禎之】

内容の濃い講習会になったと考えております。

これからもできる限り地方に出向いて、

制度の更なる適正運用に寄与できればと考えますので、

指定管理者協会の活動に、ご期待ください。

~平成26年度 公共施設マネージャー第1回能力認定講習会レポート~

いつも、協会活動にご理解とご協力を頂きありがとうございます。

先日、11月26日水、27日木の2日間にわたり、中央区総合スポーツセンターにて、

「公共施設マネージャー第1回能力認定講習会」が開催されました。

今回は指定管理者協会の会員団体のみに限定しての開催となりましたが、

全受講者52名で、関東近辺からの参加者だけでなく、東北や九州からの参加もいただけ、

当認定制度に対する期待の大きさを改めて感じました。

今回このような認定制度の運用は初めてでしたが、想定内の運営で実施でき、

遠方からの参加者に対する配慮等改善の余地は残るものの、

概ね、受講者の皆様にご負担をかけることなく、2日間の講習を実施できたかと思います。

また今回の講習会は、7つの講習と1つの演習(グループワーキング)での構成となり、

1日4時限の2日間で8時限のスケジュールで実施しました。

講師の都合上、一部講習の順番が初期の計画から変更されるというハプニングも

発生しましたが、事務局側も受講者側も適正に対応でき、

今後の運営上のよい経験となりました。

1日目/11月26日(水)

講習Ⅰ 指定管理者制度の成り立ち

間野 義之 講師 (早稲田大学 教授)

講習Ⅲ 制度に関わる契約書類

小宮山 直久 講師 (株式会社三菱総合研究所)

>

>講習Ⅳ 公の施設の管理運営実務①

白木 俊郎 講師 (シンコースポーツ株式会社)

>

>講習Ⅵ 公の施設の管理運営実務②

道越 勇夫 講師 (株式会社日比谷花壇)

>

>2日目/11月27日(木)

講習Ⅱ 公の施設運営に関係する諸法令

金子 建 講師 (株式会社協栄)

>

>講習Ⅴ 指定管理者制度の会計

岡部 禎之 講師 (アクティオ株式会社)

>

>講習Ⅶ 公の施設の従事者身分と心得

田嶋 啓子 講師 (サントリーパブリシティサービス株式会社)

演習 グループワーキング

協会事務局

今回の「講習会」の実施の中で、一部カリキュラムや、テキストに改善すべき点があり、

来年5月から計画の一般募集を行う「公共施設マネージャー第2回能力認定講習会」

以降の講習会が更に内容の充実したものになるように、準備していきたいと思います。

なお、現在の計画では、第2回目の「講習会」を5月下旬開催で検討しており、

その場合には2ヶ月前の3月下旬頃からの申し込み受付となるかと思います。

乞うご期待ください。

~指定管理者協会の講師派遣事業に関するレポート③~

【大阪府中小企業団体中央会への講師派遣】

指定管理者協会の講師派遣事業に関する3回目のレポートです。

大阪府中小企業団体中央会から依頼の指定管理者制度に関する勉強会、

第三回目が10月21日の火曜日に開催されました。

今回の内容は、「実務と報告、モニタリング、監査」と言うテーマで、

指定管理者の業務を行うにあたり、一般的な業務内容や、

自治体との報告連絡相談、クレームや事故に関する報告手順などについて説明しました。

仕様書に記載されている指定事業はもとより、指定管理者が提案する自主事業なども、

重要な業務の一つであり、しっかりと計画し、実施し、報告するということが

大事であるとのこともお伝えしました。

また、利用者や地域住民のニーズの集約の仕方や、取捨選択、

その内容の具現化の仕方も、簡単な事例を交えながら説明いたしました。

一方で、質疑応答の中では、

直営から指定管理者制度に移する過程で、業務内容の見直しや整理によって、

経費削減ではなく、逆に経費が膨らむ可能性もあるとのご意見もあり、

制度導入のための業務の整理という難しい問題もあると言うことを

改めて気づかされた次第です。

今回、制度の実務に入った内容となり、具体的なイメージを持って、

話を聞いて貰えるようになったかと感じております。

次回は11月、協会会員でもある株式会社ビルネットさまの協力の下、

実際の指定管理者の公募に対する提案書の策定などに関しての講習となります。

どうぞ宜しくお願いします。

私ども指定管理者協会では、制度の更なる適正運用や、

理解を深めるための講習会や、セミナーに講師を派遣しております。

実務に近い立場からの意見や情報発信もありますので、

お気軽にお問い合わせください。

~平成26年度 第6回研究報告会レポート~

今年も東京国際フォーラムにて開催されました。

【第6回研究報告会開催の様子】

毎年6月から7月にかけて、協会正会員を中心に計4回の分科会を開催し、

そこで論議された内容を「平成26年度提言」にまとめ、

本研究報告会で発表しています。

この「提言」は、所管官庁でもある総務省自治行政局を始め、

その外郭団体のふるさと財団、そして全国の1,700超の地方自治体の

「指定管理者制度導入ご担当者」に発信しています。

したがって、年間の協会活動の中でも、最も重要な事業の1つでもあります。

今回の報告会には協会会員をはじめ、一般参加者、自治体関係者まで、

計44団体、106名の参加となりました。

提言のテーマは、

「指定管理者制度導入から10年の振り返りと、これからの指定管理者制度のあり方」

今回の研究報告会に、このように多くの参加者が参加いただいたことが示すように、

皆様が興味を持っておられるテーマだと思います。

当日は「平成26年度提言」の発表に先立ち、桧森理事長から開会の挨拶を頂き、

続いて、第一部の有識者による講演として、慶應義塾大学文学部の糸賀先生に、

「指定管理者による公共施設運営の新たな展開」

というテーマで、図書館における指定管理者制度の運用事例のお話を頂きました。

【理事長桧森氏挨拶】

糸賀先生は、日本の図書館行政に関わる多くの場面でお仕事をなされており、

また、周辺情報も織り交ぜながらのとても興味の湧くご講演でした。

糸賀先生には、5月末にも佐賀県にて同様のテーマでお話いただき、

とても好評であったことから、今回、2度目の講演をお願いした次第です。

お話の最後には、話題の佐賀県の「とある公立図書館」の運営事例についても、

先行的な事例や問題点などを含め、要点をまとめてお話いただけました。

基本的に、民間事業者としての強みをもっと期待したいとの趣旨の内容でもあり、

多くの参加者にとって、参考になったと思われます。

【講師:慶応義塾大学・糸賀雅児氏】

15分の休憩を挟んで、第二部は道越委員長より

「平成26年度提言」の発表がありました。

今回の「提言」は、

「指定管理者制度導入から10年の振り返りと、これからの指定管理者制度のあり方」

まず、前半は指定管理者制度が導入されてからの様々な効果を示しました。

利用者(住民)にとっての効果、自治体にとっての効果、

そして指定管理者にとっての効果と、3つの立場に分けてにまとめてみました。

次に、これまでの10年で改善が進んだ事項として、

・「官民の相互理解による協議の場の確保」

・「民間事業者の指定管理者業務に対する理解レベルの向上」

・「公平な指定管理者の選定方法(選定基準の公開、特定団体の優遇廃止)」

・「モニタリングの実施と結果の活用」

があるとしました。

後半部分では、将来に向けてさらなる改善が期待される事項として、

・「公会計(現金主義)と企業会計(発生主義)の違いに対する理解と対応の推進」

・「必要経費(一般管理費・本部費)の考え方」

・「財政援助団体としての行政監査(地方自治法第199条7項)」

・「目的外使用の適正範囲の考え方」

・「公共料金(大震災後の電気料金等)の値上げなどのリスク対応」

・「消費税率の引き上げ」

などがあるとし、今後も官民が協働し解決していくべき

課題として提言としています。

詳しくは、「平成26年度提言」を参照ください。

【情報委員長・道越氏による提言発表】

最後に第三部として、協会活動の近況報告を行いました。

講習会(セミナー)の開催、講師派遣、分科会の開催の報告に続き、

安全委員会の啓発ポスターの実績報告、安全標語の公募実施のご案内も行いました。

※一般参加も可能ですので、是非、ご参加ください。10月中にHPにて告知します。

そして、共通CSモニタリングツールの運用報告を総合システム研究所の大島氏から、

続けて、資格委員会から能力認定制度の正式導入に関する報告、

最後に、出版社のぎょうせいから指定管理者制度に関係する可能性のある情報とし、

「マイナンバー制度」導入に関する事前情報と関連情報誌の紹介がありました。

資格委員会の能力認定は11月からの正式導入を目指し準備を進めている所です。

例年より、盛り沢山の報告内容になったのも、

協会活動が年々充実して来ている証拠かと思います。

今後も指定管理者協会の活動に、どうぞご期待ください。

最後に、研究報告会開催に際しご協力いただきました皆様へ

心より御礼申し上げます。

ご協力、誠にありがとうございました。

◆平成26年度提言及び提言のまとめをこちらで公開しています。

~指定管理者協会の講師派遣事業に関するレポート②~

【大阪府中小企業団体中央会への講師派遣】

指定管理者協会の講師派遣事業に関する2回目のレポートです。

大阪府中小企業団体中央会から依頼の指定管理者制度に関する勉強会、

第二回目が9月16日火曜日に開催されました。

今回の内容は、「公募と提案、プレゼン、選定」と言うテーマで、

自治体側が指定管理者制度を導入するにあたり、

公募に至るまでに決定しなければならないことなどについて説明し、

続けて、選定委員会の選出や、選定基準の設定、公募要項の作成など、

公募を始めるまでの工程を確認しました。

併せて、応募する側の事業者として、対応すべきことなども整理してお話しました。

前回の制度の概要から実務に入った内容となってきたこともあり、

制度の運用がどのように進められているのかについて、

受講者の皆様に少しずつ理解いただけているように感じました。

知っていることと、間違いなく伝えることの違いは大きく、

準備をする段階で改めて、認識することも多く、講師側としても良い勉強になります。

次回は10月、実際の指定管理者の業務や報告、モニタリング、監査などに関しての

どうぞ宜しくお願いします。

私ども指定管理者協会では、制度の更なる適正運用や、

理解を深めるための講習会や、セミナーに講師を派遣しております。

実務に近い立場からの意見や情報発信もありますので、

お気軽にお問い合わせください。

~指定管理者協会の講師派遣事業に関するレポート~

【大阪府中小企業団体中央会への講師派遣】

指定管理者協会の講師派遣事業に関するレポートです。

大阪府中小企業団体中央会さまから、

指定管理者制度の概要から実際の運営までの流れを数回に分けて、

レクチャーして欲しいとのお話をいただいており、

漸く、その第一回目が開催されることになりました。

本来、協会としては個別案件に対するサポートは実施しておりませんので、

指定管理者制度に対する理解を高めていただき、

良き指定管理者として公の施設の更なる活性化にご活躍いただけるのであれば、

出来る限りのご協力をしていくとの判断の中、

今回のご依頼を受けることとしました。

毎月1回のペースで計5回を予定しており、

「制度の概要」「公募とプレゼン」「運営とモニタリング」「事例研究」等

と言うような流れです。

第一回目は講師と受講者のアイスブレークも含め

1時間を少し超える程度のボリュームで、

指定管理者制度の成り立ちや、制度の狙い、指定管理者制度の挿入の状況、

実際の業務の内容などを実務者に近い立場からお話することになりました。

一連の説明後に、参加者からの質疑応答となり、

次回以降の宿題もいただいた次第です。

台風11号以降、ここ数日間少し涼しかった関西地方ですが、

福知山での集中豪雨などのニュースもあったように、

不安定な天候が続いているようで、当日は本来の夏の日差しとなりましたが、

環境の良い会場を準備いただけていたこともあり、

気持ち良くお話しさせていただくことが出来ました。

大阪府中小企業団体中央会の皆さま、ご参加いただいた皆さま、

ご配慮ありがとうございました。

次回は9月。

制度の概要まではお話しましたので、

次は指定管理者の実務に関するお話になっていきます。

どうぞ宜しくお願いします。

私ども指定管理者協会では、制度の更なる適正運用や、

理解を深めるための講習会や、セミナーに講師を派遣しております。

実務に近い立場からの意見や情報発信もありますので、

お気軽にお問い合わせください。

~平成26年度 第4回分科会レポート~

今年度第4回目の分科会が7月23日(水)に開催されました。

今回も会員10団体と事務局を合わせて総勢19名の参加となりました。

今年度、最終回となるので、これまでの議論と前回の提言骨子案を元に、

コーディネータ側でまとめた、平成26年度提言の第1稿を読み合わせていく

形で進めることとなりました。

大きく2部構成として提言をまとめる方向には変更は無く、

前半を「指定管理者制度導入から10年を振り返って」とし、

まず、制度導入の効果の確認やうまく出来たこと、課題として未だ残っていること

などを示す流れになっています。

後半で、これからの10年を見据えて変化すると思われる社会環境を捉え、

それに対して指定管理者制度自体や地方自治体、

そして指定管理者がどのように対応していくべきなのかを

提言として示せるような構成としています。

読み合わせの中では、

できていないことだけを取り上げるのではなく、

しっかりと成果として評価できるものは評価すべきであるとし、

制度導入から10年の間の成果を取り上げ、その上で、

未だ完全には対応できてない面もあると言う論調でまとめることになりました。

また、将来の展望に関してもすべてが明るい題材ばかりではなく、

少子高齢化や人口減少、それに伴う労働力の減少、そして地方財政の逼迫など

多くの課題が見え隠れしています。

ただ、それらを単に問題として提議するだけではなく、

それこそ、これらの難題をどのようにクリアしていくのか、

官民協同の事業として相互理解と相互信頼の上で、

解決していくべきであるとの提言にまとめていこうと考えています。

制度導入から10年、社会構造の変化が進む中で、指定管理者制度も常に変化し、

時代に対応していかねばなりません。

制度当初は官民ともに学び、体験し、成長してきましたが、

2期目、3期目となることによって、そもそもの狙いが見失われたり、

一方にとって都合の良い解釈となったり、制度の理解が一定レベルで固定されたりと

まだまだ解決しなければならないこともたくさん内包しています。

私ども指定管理者協会としても、協会だけの意見だけではなく、

これまでに広く発信されている情報を整理し、一般的な意見としてまとめた上で、

提言にまとめていきたいと考えております。

9月には平成26年度提言として、研究報告会での発表を控えます。

更にしっかりとした提言の発信に注力していきたいと思います。

~平成26年度 第3回分科会レポート~

平成26年7月9日(水)、今年度第3回目の分科会が開催されました。

今回は会員10団体と事務局を合わせて、総勢19名の参加となりました。

前2回で実施した事前アンケートに対する議論を元に、

提言骨子案に対して意見交換を行う形で進めることとなりました。

今回の提言は全体を大きく2部構成として進めて行きます。

第1部は「指定管理者制度導入から10年を振り返って」とし、

まず、制度導入の効果の確認として、利用者や住民、自治体、指定管理者の

3つの視点からの振り返りを考えています。

次に、制度導入後から現在までにうまくいくようになったこと、

問題視され、課題となっているもののまだ解決されていないことを

整理し、さらに適正な制度運用が求められることを提言していく流れとし、

それらについて意見交換となりました。

第2部は、「これからの10年を見据えた指定管理者制度のあり方」とし、

これからの10年の間に想定される社会環境の変化の認識から始まり、

指定管理者制度をさらに魅力ある制度として運用するための提言として、

・官民の更なる相互理解

・公の施設のビジョンや指定管理者のミッション

・リスク分担

・サービス向上と適正経費

・施設の老朽化対応と修繕

などに区分してまとめて行きます。

分科会では、それぞれの項目に関して様々な意見交換が活発に行われ、

民間事業者の参画に対して、もっと自由度があるべきではないか、

民間の良さが発揮できていないなどとの意見もありました。

一方で、具体的な数字では示せないまでも、

地域の活性化や、町おこしなどの地域との連携は直営時代に比べて、

大きく進歩したのではないかとの見解もありました。

今回の参加者からの意見を参考に、骨子案の流れでまとめ作業に入ります。

10年を振り返ると言う大きな視点での論議となるので、

分科会だけの意見だけではなく、これまでに広く発信されている情報を整理し、

一般的な意見としての整合性を取った上で、提言にまとめていきたいと考えております。

今回も参加者の指定管理者事業に対する、まじめで、真摯な姿勢が見て取れ、

さらに協会としてしっかりとした提言の発信に注力していかねばならないと決意した次第です。

次回は、7月23日(水)10時~12時、三菱総合研究所会議室 にて開催となります。

ご期待ください。

また、今回は分科会のあと、協会の進める能力認定のトライアルが実施されました。

今回は現在想定している約半分のカリキュラムで模擬講習を実施しました。

講習Ⅰ 指定管理者制度の成り立ち

講習Ⅱ 公の施設運営に関係する諸法令

講習Ⅲ 制度に関る契約・書類

講習Ⅳ 公の施設の管理運営実務①

実際に受講者側の立場で講習を受けてみることで、能力認定の内容としての過不足や、

対象者から見た魅力の強化、実施までに整理すべきことなどの意見をいただきました。

11月からの実施運用に向けて、これからがラストスパートと言った状況です。

こちらもご期待ください。

~平成26年度 第2回分科会レポート~

平成26年6月25日(水)、今年度第2回目の分科会が始まりました。

今回は第1回目の分科会に引き続き、事前アンケートの項目に順じて、

議論を進めることとなり、参加者は会員11団体と事務局を合わせて、

総勢22名での議論となりました。

事前アンケートでは、指定管理料の積算やシーリングカットによる減額、

余剰金の取り扱い、修繕の考え方、情報公開、自主事業、行政監査などの

課題について参加者から自由な意見交換がありました。

制度導入から10年が経過しようとしている現在でさえ、

導入当初と比較しても、あまり改善されていない事項も散見されました。

将来に向けても、さらに適正な制度運用が求められることを

強く再認識することになりました。

論議の内、指定管理料に関する設問に対しては、

自治体や担当部局毎の積算のバラツキが大きいことや、

シーリングカットによる減額が制度運用の根幹を揺るがす課題として把握され、

更なる適正化が急務であるとされた。

また、余剰金の取り扱いに関する設問では、官民における事前の取り決めが重要であり、

次年度への繰越しを実施する場合には課税の仕組みなども考慮する必要があるとされた。

修繕に関する設問に対しては、単に修繕自体の金額や期間だけでなく、

休館時の収入の減少や、職員の雇用に関わる問題なども考慮する必要があることも論じられた。

なお、自主事業に関する設問では、言葉の定義自体があいまいで自治体毎にバラツキがあり、

改めての整理が必要であることなども意見として出ていた。

そんな中、それぞれのテーマ毎に部分的ではあるが好事例としての情報提供などもあり、

次回以降の分科会で、さらに深堀りをする題材となるものもあった。

分科会の最後は、社会環境の変化に合わせた公の施設の運用が求められるにも関わらず、

20年以上も前に求められた設置目的で運用され続けていることの矛盾なども、

見直すべきではないかというような意見も出てきました。

やはり、我々のような団体から地方自治体だけでなく、中央官庁へしっかりと意見し、

さらに魅力ある事業として指定管理者制度を実施し、

「サービスの向上」と「(サービスに伴う)コストの削減」の実現を適正な競争の上で、

目指していけるようにしていかねばならないと新たに決意した次第です。

次回は、7月9日(水)10時~12時、三菱総合研究所会議室 にて開催となります。

また、当日は分科会のあとに能力認定のトライアルがありますので、

こちらもご期待ください。

~平成26年度 第1回分科会レポート~

平成26年6月11日(水)、今年度の分科会が始まりました。

指定管理者制度導入から10年を経過した今年は、

制度導入から10年を振り返るということと、

これからの指定管理者制度に関わってくるであろう様々な課題について論議し、

「提言」として発信していこうと考えております。

今回の第1回分科会は、会員11団体と事務局を合わせて、総勢21名の参加となりました。

分科会の開催に先立ち、事前に、協会の会員にアンケートを依頼し、

制度導入時期から現在までの間に、どんな動きがあったかを簡単にまとめて資料としました。

その上で、自治体側の考えや対応が、どのように変化してきたのか、

指定管理者としての運営団体の動向は、どのような方向に推移しているのか、

など、導入から現在までの10年間の経過を追って行こうと考えています。

分科会は情報委員会委員長の道越氏から、

進め方、テーマ、成果の発表方法についての説明があり、

そのあと、コーディネータの三菱総合研究所の西松氏、小宮山氏に進行をお願いし、

活発な意見交換が始まりました。

【第1回分科会論議の様子①】

自己紹介を兼ねて発表頂きました。

複数の団体が参加しているので、バラバラのご意見が出てくるかと思いましたが、

運営している地域や、施設、関わっている自治体などが違っても、

ほぼ、同じような問題や課題を抱えていることを再認識することとなりました。

要するに、制度導入から10年が経過しても、何も改善されていないテーマがあるということ。

いや、以前よりは改善されたはずだが、また、後戻りしているような事例。

さらには、以前よりも悪化しているのではないかと思うような案件・・・。

地方自治の尊重という大きなテーマを含んだ指定管理者制度であるので、

本当に様々な問題も報告を受けることとなりました。

それぞれの自己紹介も一巡し、今度は事前アンケートの集計結果を元に、

論議することになり、全21設問を大きくブロックに分け、

第1回分科会では、指定管理者制度に対する知識や、それぞれの職場における研修などが

導入当初より充実しているのかという点から、情報交換することとなりました。

ここで、やはり大きなポイントとなったのは、自治体担当者の定期異動でした。

指定管理者が3年から5年を中心に事業が回っている中で、

自治体側の担当者の皆様は、一定年度で入れ替わって行く・・・。

その都度、信頼関係の構築から始まり、制度の知識共有、これまでの履歴共有など、

当初は自治体主導の制度導入であったものが、官民協同事業となり、

一部では指定管理者と、自治体担当者の施設レベルでの知識や経験に、

予想以上の差異が発生し始めているということが、全体的な話の中で出てきました。

【第1回分科会論議の様子②】

制度導入10年と言えども、未だに根本的な解決が出来ていない、

即ち、導入当初から問題視されてきたことが、未だに解決できていないなど、

改めて認識することとなりました。

計画ではアンケート集計結果の次のブロックまで、第1回分科会で進みたいと考えておりましたが、

議論が白熱し少し手前で時間となりました。

本日の議論内容は、情報委員会、コーディネーター、事務局で共有し、

テーマの整理と抽出を行い提言に盛り込みます。

また、次回は、雇用形態や収支、経費、間接費などの実務的なテーマを中心に

活発な情報交換や意見交換を進めて行きたいと考えております。

次回は、6月25日(水)10時~12時、三菱総合研究所会議室 にて開催となります。

~平成26年度 第2回講習会(セミナー)レポート~

平成26年5月30日 JR佐賀駅前の会場にて第2回講習会(セミナー)が開催されました。

当日は30℃を超す真夏日となりましたが、講習会(セミナー)には会員は勿論、

一般参加の皆様や自治体関係者も含め49名が参加する盛会となりました。

【第2回講習会開催の様子】

「指定管理者による公共施設運営の新たな展開」というテーマで

公立図書館への指定管理者制度導入の事例等を題材にお話を頂きました。

先ず、多くの社会教育施設の中で図書館に指定管理者制度が

導入される比率は高くはなく、全国3,000超の図書館の内、

2011年度では約1割の347施設に導入されていること。

ただ、指定管理者に民間事業者が選ばれている比率は、

他の社会教育施設に比べて高く、民間事業者のノウハウやスキルが

期待されている、即ち、変化を求められていること。

というような分析から、お話は始まりました。

中でも、武雄市図書館の事例はマスコミでも大きく取り上げられ、

ある意味、指定管理者制度も注目を浴びることとなりましたが、

その武雄市図書館の運営においても先生の視点から、良い事例として

学ぶべきところや、新たな課題の発生等分かりやすくお話いただけました。

施設の設置目的の効果的な達成と、指定管理者の「事業」としての

管理運営のバランスなど、指定管理者制度の新しい課題やテーマについて、

考えさせられることが多い興味深いお話でした。

糸賀先生の心地よいテンポのお話しに、参加者の多くも

集中して聞けたように思います。

【講師:慶応義塾大学・教授 糸賀雅児氏】

過去にもお話いただいておりますが、九州地域でのお話は初めてであり、

指定管理者制度におけるモニタリングが如何に重要であるか、

という基本的な部分からお話いただく事になりました。

そもそも、業務の履行状況や、事業の継続性・安定性は自治体が

モニタリングの対象としているが、サービスの質に関する評価は

指定管理者の利用者アンケートに任せていることが多い。

そのサービスの質の評価に関する部分を利用者満足度調査を活用して、

指定管理者制度で運用される施設の次のサービス向上へ

繋げていく必要があるという内容でした。

説明の中では、協会の進めている「共通CSモニタリングツール」

についても触れていただき、「サービスの質の向上」を数値化していくことで、

「安かろう、悪かろう」と揶揄されるような運営が少しでも

改善されることが、求める方向であるとの趣旨もお話しいただけました。

最後には、顧客満足度と従業員満足度が繋がっており、

ひいてはサービスの質の向上に繋がると言うモデルについてもお話がありました。

【講師:神奈川大学・教授 大竹弘和氏】

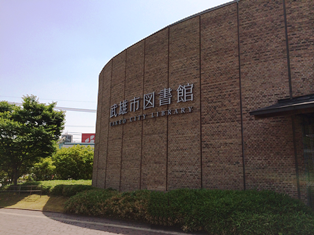

参加者が個別に見学をされたようで、事務局も勉強のために

見学に行ってまいりました。新聞やニュースにあったように、

多くの来館者でにぎわっており、指定管理者制度に関係するものとして

勉強になる点も多かったように思います。

【武雄図書館】

講習会(セミナー)を開催してまいります。どうぞご期待ください。

~公の施設への指定管理者制度導入の可能性に関する意見交換~

この度、某自治体のご担当者様より、指定管理者制度導入に対する可能性や、制度導入のメリット、

デメリットなどの意見交換の場を持ちたいとのご依頼があり、事務局にて対応させて頂きました。

全国で7万件を超す事例が既にありますが、公の施設を取り巻く環境は、立地条件や歴史、

地域の特性、利用状況など、どれ一つを取っても全く同じものはありません。

そのために自治体のご担当者様としては、一つひとつ、制度導入によるメリットやデメリットを確認し、

導入の判断をなされておられます。

今回は、施設の規模、職員の勤務環境、施設の設置目的など、あらゆる観点から、

官民の相互の立場で制度導入の可能性に対する意見交換を行うことができました。

業務内容の区分や、施設管理における課題、民間事業者の視点から見たリスクなど、

運営者としての懸念事項などもお伝えできたと思っております。

最終的な制度導入のご判断は自治体担当部局でなされますが、

今回のような事前の意見交換は、協会やその会員が実務に関らない事案であったとしても、

指定管理者制度の導入で、自治体担当部局も、運営者も、そして利用者にとっても、

メリットの多い運営に必ずや繋がると考えております。

今後も、官民双方からの視点から見た指定管理者制度の導入に対する意見交換などに、

ご協力出来ればと考えております。

※指定管理者協会では、セミナー・研修会への資料提供や、講師派遣なども、

可能な範囲で対応しておりますので、まずはご相談ください。

~平成26年第3回定時社員総会・第1回講習会(セミナー)レポート~

平成26年2月17日、一般社団法人指定管理者協会の第3回定時社員総会が開催されました。

当日は正会員、準会員、賛助会員、関係者併せて67名の参加者となりました。

【議会の様子】

当社団法人における社員は正会員のみとなっており、その正会員30団体のうち、

21団体の出席と6枚の委任状により、議事が図られました。

議事では、平成25年度の事業報告、収支報告、監査報告に続き、

平成26年度の事業計画と収支計画までが承認され、

平成25年度の計算書も賛成多数で決議されました。

平成25年度の報告の中では、消費税の税率引き上げに対する協会としての活動と、

関係省庁からの通達発出に関する報告と、新たに加わったサービスとしての

「バックアップ制度」「共通CSモニタリング」の報告がされました。

また、新年度の事業計画では従来の事業に加え、資格制度として

「能力認定制度」の確立とトライアル、そして正式導入を当年度の

最大課題として捉え、進めていくことなどが承認されました。

その後、役員の改選があり、立候補された6人が理事に選任され、

事業を推進していくこととなりました。

定時社員総会後の理事会で理事長と副理事長が以下のとおり決定しました。

理事長 桧森 隆一 (嘉悦大学)

副理事長 山田 賢治 (株式会社協栄 代表取締役社長)

理 事 石崎 克己 (シンコースポーツ株式会社 代表取締役社長)

理 事 植村 敏明 (アクティオ株式会社 代表取締役社長)

理 事 野々村孝志 (サントリーパブリシティサービス株式会社 代表取締役社長)

理 事 宮島 浩彰 (株式会社日比谷花壇 代表取締役社長)

(理事は五十音順)

第3回定時社員総会は無事閉会となり、その後第1回講習会(セミナー)が開催されました。

今年度は、総会で開催される会員限定の基調講演ではなく、

一般の方も参加いただけるオープンセミナーとして開催されました。

大雪の影響でやむなくキャンセルとなる方もおられましたが、

結果、141名の方にご参加いただきました。

今回のセミナーは指定管理者制度の導入から10年という節目でもあることから、

制度を導入された総務省、それを実際に運用している地方自治体として、

横浜市、板橋区からのお話をいただきました。

最初に総務省自治行政局行政経営支援室の課長補佐様より、

「指定管理者制度について」というテーマでお話しいただきました。

制度導入の制度設計の思想、それから現状、そして今後の動きとしてのPFI事業との連携など、

総務省ならではのお話を伺うことができたと考えております。

引き続き、指定管理者制度における先進自治体の一つである横浜市より、

横浜市政策局共創推進室の小林菜穂子様から、

「公の施設の指定管理者制度の導入状況と制度導入10年を迎えて」

と言うテーマで横浜市の現状、抱える課題、共創推進室としての

民間事業者との取組みなどを紹介いただきました。

【横浜市政策局共創推進室・小林菜穂子様】

板橋区政策経営部経営改革推進課の石野田大典様から、

「指定管理者業務における「サービス水準の設定」と「利益等の適正化」について」

というテーマで、指定管理者の評価、適正利益などについて興味あるお話を頂けました。

【板橋区政策経営部経営改革推進課・石野田大典様】

相互の理解を深めるうえでも、重要な意見交換が出来たように思われます。

ただ、時間の制約もあり、一定の質疑で終わらざるを得なかったという部分では、

本来はもっと時間を取って論議し合える場が必要であると痛感させられました。

いずれにしても、中央省庁はじめ制度運用に関る行政側の

皆さまからのお話は興味深いものがありました。参加者からも概ね好評を頂きましたが、

より具体的な事例研究のような場を求める声も多くあり、

以後の講習会(セミナー)開催に参考にしていきたいと思います。

【セミナーの様子】

79名(会員51名、一般13名、関係者15名)の皆様に、ご参加頂きました。

冒頭に桧森理事長より挨拶があり、

「指定管理者が公共の一翼を担っているという自負を持って、この事業に取組んでいただきたい」

というお話や、労働環境の変化から協会で取組み中の

「能力認定制度」への期待などもお話いただきました。

続けて、山田副理事長から乾杯のご発声があり、歓談が始まりました。

その後、参加者の皆様へ講師の尾崎様、小林様、石野田様をあらためてご紹介し、

それぞれ一言ずつご挨拶をいただきました。官民協働のビジネスでありながら、

なかなか官と民が議論する機会が無い中、前向きな議論が出来る場として

協会の活動が更に発展するように期待していただいていることなどを、再確認した次第です。

懇親会では会員、一般の方と分け隔てなく挨拶や意見交換がなされ、

新たな繋がりを作ることができたかと思います。

また、懇親会までご参加いただいた講師の尾崎様、小林様、石野田様も、

参加者とお話しいただき、官民の交流が出来た貴重な機会となりました。

今回ご参加いただきました皆様、誠にありがとうございました。

【懇親会の様子】

今年は「能力認定制度」の確立と言う大きな課題があります。

指定管理者制度が更に活性化し、指定管理者が公共の一翼を担うという自負を持って、

協会活動を展開していきたいと思います。

※今後とも協会活動にご理解とご協力を、どうぞ宜しくお願い申し上げます。