~自治体担当者との意見交換会レポート~

平成23年11月28日、協会事務局にて自治体の指定管理者制度導入ご担当者の方々との

意見交換会が開催されました。

【意見交換会の様子】

民間事業者のノウハウ活用を狙って制度を導入したものの、指定管理者制度を導入したことによる

効果の測定や事業者の適正利益の確認方法などが、多くの自治体でも課題として挙がっていること、

また、運営者側として困っていることなどについて、それぞれの考え方を提示し合いました。

自治体、運営者と立場は異なるものの、この指定管理者制度を更に適正な制度にしていきたい

という気持ちは同じで、前向きな情報交換となりました。

今後もこのような自治体のご担当者との情報交換が増え、互いの立場を理解した上で制度の

適正な運用につなげられるようにしていきたいと思います。

自治体のご担当者の皆様、どうぞお気軽にご相談ください。

~平成23年度 第四回研修会レポート~

平成23年11月16日、JR飯田橋駅近くの会場にて第四回研修会が開催されました。

今回のテーマは「指定管理者制度で運用される危機管理」で、

・いくつかの過去事例から学ぶこと

・日常業務の中での危機管理

・大震災を経験して

など、施設の運営を行う実務者を対象とした研修でした。講師は、横浜市の第三者評価機関の

評価員をお勤めになられている経営総合アドバイザーの上田滋生氏(上田デザイン事務所)に

お願い致しました。

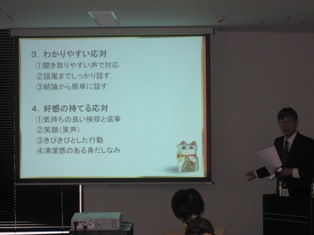

【上田デザイン事務所・上田滋生氏】

指定管理者制度に関しての見識も深く、施設運営の中でどのようなポイントが危機管理に

重要であるかなどを、評価委員や選定委員の経験を踏まえて、判りやすくお話しいただけました。

【講演の様子】

いる大災害なども例に挙げ、常に災害に対する意識・準備が必要であることをお話しくださいました。

【質疑応答の様子】

修繕に対する意見が多く、自治体に予算がないという理由で修繕できない場合のリスクに

ついて、指定管理者の危機管理として求められるという問題などが多くかわされました。

中には、今後、協会が取り組むべき1つの課題でもあると認識するようなものもありました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

今回、事務局の不手際もあり、ご参加いただいた皆様には大変ご不便をお掛けし、

申し訳ありませんでした。今後は、(今回の研修会のテーマでもありますが)危機管理を

一層意識し、快適な環境で研修を開催できるよう、努力して参ります。

※今年度のセミナー・研修会は今回で終了となります。来年度も皆様の実務に役立つような

セミナー・研修会を開催して参りますので、ぜひご参加ください。

~PHP地域経営塾 『地方議員のための政策力アップ講座』 講演レポート~

平成23年11月14日、PHP研究所主催のPHP地域経営塾オープンプログラム

『地方議員のための政策力アップ講座』にて、当協会の事務局長が講演を行いました。

【講演の様子】

中でどのような不具合があるのか、また、民間事業者の意識と地方自治体や議会の認識の差が

あるのかということを、簡単な事例を挙げて説明しました。

今回、講演の機会をいただいたこの講座は、昨年度の研究報告会にて講師を務めていただいた

神奈川大学・南先生からのご紹介で、地方議員の方々を対象とした勉強会でした。

総勢60名ほどの地方議会の議員の方々に、指定管理者制度の課題をご理解いただく、また、

指定管理者協会の存在を認知していただく絶好の機会となりました。

【神奈川大学・南先生】

モニタリングや評価に関するお話をされました。指定管理者としても非常にためになる内容でした。

協会では貴重な情報発信の場として、今後もこのような様々な講演依頼等に対応していきたいと

思っております。

~平成23年度 第三回研究報告会レポート~

第三回研究報告会が9月22日に東京国際フォーラムで開催されました。

【第三回研究報告会開催の様子】

3月11日に発生した東日本大震災において、指定管理者制度で運用される施設にどのような影響

が発生したのか、そして、どのように対応していたのかを踏まえて、自治体と指定管理者で今回の

ような災害発生時に、どのような対応が必要なのかということを「提言」として発表することとなりま

した。当日は、協会関係者を含む100名弱の参加者をお迎えすることとなり、多くの方々に協会の

活動に関心をお持ちいただいていることを、改めて認識いたしました。

【講師:仙台市高砂市民センター・浅見館長】

の浅見館長を講師に招き、「東日本大震災で学んだ避難所運営」というテーマで、実際に地震発生

から3か月以上避難所を運営し、そこで体験してきたことをお話していただきました。

当日の津波の映像に加え、実際に体験した避難者の受け入れに関わる様々な課題を、1つ1つ詳しく

お話しいただきました。非常に臨場感のあるお話で避難所運営の大変さを垣間見ることができ、また

公の施設を預かる指定管理者の一員として、身の引き締まる思いがしました。

特に、柔軟性に欠けた行政側の判断が、実際の災害現場では被災し避難してきた方々に対して常に

効果のある対応ができるとは限らない場合もあること、また逆に、そのルールや制度の縛りによって

支援できない場合があることを、厳しく、かつ、適正に指摘されていました。

【講演の様子】

①「公の施設」の指定管理者として、施設だけのことではなく、地域としての防災に対する考え方を

常に意識しておく必要があること

②最悪を想定した準備、対応を考えておくこと

③リーダーとしての心構えが必要であること

などがありました。

その他にも今回経験の中で気づいたことなどについて、幅広くお話しいただけました。

休憩をはさんで第二部に入る前に、指定管理者協会理事長の桧森より、参加者の皆様へ挨拶があり

ました。「指定管理者制度は事業である前に公を担うという志が大事である」という、この制度に参画

する事業者としての原点の考え方に触れたあと、協会が一般社団法人となったこと、これまで以上に

制度の更なる適正運用に努力して行きたいと考えていることを話され、また今回の提言の中身にも

触れたうえで、「指定管理者制度の抱える課題はまだまだ多いが、一つ一つ対応していきたい」との

協会としての考えを話されました。

【情報委員長・白木氏による提言発表】

分科会の成果である「平成23年提言」の発表・報告を行いました。

ここでは、東日本大震災での経験を受けて、災害発生時に自治体と指定管理者がどのようなことを

認識し、準備していかなければならないかなどを

①対策及び準備しておくこと

②自治体の職員と指定管理者職員の負うべき役割、権限に留意すること

③業務範囲の見直し、追加発生する支出の負担等の協議、調整

という基本的な考え方をもとに、提言として発信しました。

【提言の「震災事例」報告の様子】

経験したことをしっかりと実務に落とし込んでいくことが重要であり、このことも今後の協会の課題

でもあると改めて認識しました。

【協会からの活動報告】

いくテーマについて事務局より説明をいたしました。

2月から現在までの研修会やセミナー開催の実績報告をはじめとし、分科会の運営状況の報告や、

11月に開催予定の「危機管理研修」のご案内、そして協会で書籍発刊を計画中の「誤解から読み

解く指定管理者制度のツボ」(仮)のご案内を行いました。

そして最後に、協会が今後、取り組むべきテーマとして5つほど掲げました。

①協会提供の「共通モニタリングツール」の構築

②「(個人向け)資格制度の制度設計と運用までの構築

③運営上のリスクに対しての損害賠償保険の適用や、運用の範囲

④備品・消耗品の取り扱い

⑤制度全体の課題として積算基準の構築

これらを出来るだけ早く実現の可能性を見極め、立ち上げていきたいと考えているとの報告を行い

ました。

ご参加いただいたほとんどの方々に、第一部の講演から最後の協会報告までをお聞きいただき、

無事閉会を迎えました。

お忙しい中、参加者の皆様には足をお運びいただきまして、誠にありがとうございました。

今回の一般社団法人になってからの「提言」は、過去2回の提言とあわせて全国の自治体に発送

し、「一般社団法人指定管理者協会」を認知いただく機会としたいと考えております。

今後も、協会の活動が皆様にとって更に有益なものになるよう、また、指定管理者制度の適正な

運用について、これまで同様対応していく所存ですので、どうぞご期待ください。

最後に、この研究報告会を開催するにあたり、ご協力いただきました皆様へ心より御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

◆平成23年度提言及び提言のまとめをこちらで公開しています。

◆浅見氏の講演資料は会員ページにて公開しています。(会員ログインが必要です)

~平成23年度 第三回研修会レポート~

平成23年8月1日、名古屋にて第三回研修会が開催されました。

参加人数は16人。講師と事務局合わせて19人で行われました。違った会社、異なった職場の

参加者が集いました。昨年、大阪開催した接遇研修(クレーム対応)に準じた構成で、講師も

昨年と同じく、ACAP(消費者専門家会議)の朝倉先生にご協力いただき、午前10時から16時

過ぎまでの長丁場で、内容の濃い研修となりました。

【ACAP・朝倉氏の講演】

相談窓口」の集まりのようなものです。そこで専属の講師として活躍されている朝倉先生は、

各地方自治体の職員研修にも引っ張りだこで、指定管理者に対するご理解もある方です。

今回も、まず朝倉先生の講演から始まり、その後グループ分けし、ロールプレイングへと続きます。

【ロールプレイング作戦会議の様子】

①温浴施設で、お湯が表示以上に熱くなったことによる、施設側設備に関するトラブル

②とある施設で、前回のイベント時は駐車場を確保してくれたが今回はない、というルール変更の

トラブル

③施設利用のルールが変更され、利用できないときに来館した、以前からの利用者とのトラブル

④文化会館でホールを前の団体が時間超過で使い続けて、次の団体が開演できないトラブル

上記のテーマを、参加者の皆さんでバラバラに作り上げ、4つのグループに分かれて、利用者役

と施設側職員役に扮し、役になりきってのロールプレイングです。

狙い通りに利用者のクレームを収めたチームもあれば、まったく別の奥の手を活用して利用者が

納得したチーム、最後まで利用者の真意が掴めずにズルズル流れたチームなど、演じていない

グループからの指摘やご質問をいただきながら、再度同じメンバーで繰り返すという流れを取り

ました。

【ロールプレイングの様子】

戸惑うところもありますが、まずは、大きなハッキリした声で声掛けを行い、相手の要望(クレーム)

を聞くところからまた、再度、はじめることになります。ここは度胸しかありません。

研修の内容もさることながら、複数の会社の方々と情報交換しながら論じていくことは、新しい

きっかけでもあり、皆さん初対面ではありましたが、喧々諤々、熱のこもった論議が行われました。

また、1回目のロールプレイングを終えた時点で、演者以外の皆さんから評価を頂き、朝倉先生からの

アドバイスもいただいた上で、再度同じメンバーでロールプレイングを行い、指摘事項を意識するだけ

でも、クレーム対応も大きく改善されました。利用者役が妙に合っており、実際の施設での対応に

近い対戦もありましたが、一方で、利用者としてのクレームを訴えなければならないにもかかわらず、

つい施設側の問題も理解した上のやさしい質問になってしまうグループもありました。

同時に、クレームを言うにも大変なエネルギーを消費していると言うことも実感しました。毎日、

ご意見を言っていただけるということは、それだけ多くの思いを、我々が運営している施設に伝えて

くださっているという、ありがたいことなのです。

また、施設の種類が異なれば、利用者が異なることも当たり前ですが、共通の課題はそう大きくは

変わりません。今回も最後に「なんでも相談コーナー」として、いくつかの課題を参加者と先生で話し

合い、参加者に日ごろの抱えている問題・課題をお聞きし、先生からアドバイスをいただきました。

このほかにも、施設間の情報交換が出来たことに皆さん喜んでいただいていました。

これから夏場に掛けて利用者の皆さんも、暑さでイライラしているでしょう。

でも、暑さに負けず、そんな中でも評価の高い運営を実施したいものです。

頑張りましょう!

~平成23年度 第四回分科会のご報告~

平成23年7月15日(金)に、第4回分科会が開催されました。

4回にわたる分科会も、今回で今年度の最終回となりました。前回(第3回)分科会で議論された

案をもとに、提言の最終的な整理を進めました。参加者は9会員15名と情報委員会、事務局、

コーディネータの三菱総合研究所を合わせて総勢19名でした。

前回までの議論を元に再修正された案をチェックする形で、本提言で論じられる課題である

・自治体と指定管理者の連携・適切な防災計画

・避難計画・指定管理者の対応可能な範囲や権限

・施設の安全性の確保

・被害損失への手当て

などの項目に関して、これまでに論議された内容が反映できているか、抜け漏れが無いか、

表現が適切か、などの最終的な内容確認を行いました。

今後、コーディネータと事務局で最終的な校正に入り、指定管理者側からの視点だけに偏る

ことの無いように配慮しながらも、提言として発信すべきことを明確にできるように最終的なまとめ

に入りたいと思います。

今回取りまとめました提言は、9月に開催される第三回研究報告会にて改めて発表致します。

論議の詳細内容は会員ページにてご確認頂けます(会員ログインが必要)。

※『第三回研究報告会』のご案内は、詳細決まり次第ホームページへ掲載する予定です。

一般の方も参加無料となっておりますので、是非ご参加ください。

◆分科会概要はこちら(会員ログインが必要です)

~平成23年度 第三回分科会のご報告~

平成23年7月6日(水)に、第3回分科会が開催されました。

今回の分科会では、過去2回の分科会で議論された内容をもとに、提言を発信する側と受け

取る側の双方の視点を考慮しつつ、表現や内容について、また提言全体の構成をどうすれば

理解し易いか、などについて論議されました。

参加者は9会員14名と情報委員会、事務局、コーディネータの三菱総合研究所を合わせて

総勢18名でした。

情報委員会の白木委員長の挨拶のあと、コーディネータの三菱総合研究所佐々木氏より、

前回の骨子案をもとにした「提言(案)」の提示があり、それを題材に言葉の定義や、文言の

整理などを詰めていく形で進みました。論議の中では「震災の発生時」「発生直後」「発生から

一定期間が経ってからの状況」など、時間軸上の環境の変化やそのまとめ方、未曾有の

大災害への対応について具体策を表記できるのか、想定外のことまで表記すべきか、と同時

に表記できる内容になるのかなど、表現手法に関しても多くの意見が交わされました。また、

災害による被害に対すること、安全に関すること、権限や責任に関すること、サービス提供の

維持継続に関することなどを、どんな順序で構成すればわかりやすいかについても論じられ

ました。

今回の分科会を通して、何度も思うのは「二度と起きて欲しくない災害だからこそ、今出来る

ことを進めていきたい」との思いです。論じることで何かが元に戻るわけはありませんが、多く

の課題のうち、1つでも解決の方向性を示すことができればと考えます。

論議の詳細内容は会員ページにてご確認頂けます(会員ログインが必要)。

次回は、7月15日(金)10時~12時、三菱総合研究所会議室 にて開催致します。

※分科会は、途中からご参加いただくことも可能です。是非分科会の論議にご参加ください。

また今回の提言は、指定管理者だけでなく官民共に論議していくべきものであると思います。

自治体関係者の方で、当協会の分科会へ参加をご希望の方がいらっしゃいましたら、事務局

までお問合せください。幅広い視点で論議したいと思いますので、是非ご参加いただきたいと

思います。

◆分科会開催のお知らせ・スケジュールはこちら(終了しました)

◆分科会概要はこちら(会員ログインが必要です)

~平成23年度 第二回分科会のご報告~

平成23年6月14日(火)に、第2回分科会が開催されました。

今回の分科会は、第1回目に提出された事例をもとに、運営者側だけの視点ではなく、自治体、

利用者、そして被災者から、公の施設の運営者として期待される業務などを意識しながら、どの

ような方向で提言をまとめて行くべきなのかを含め、論議されました。

第2回分科会への参加者は9会員16名と情報委員会、事務局、コーディネータの三菱総合

研究所を合わせて総勢20名でした。

【第2回分科会論議の様子】

まとめた骨子案が提示されました。これは、先日の第1回分科会の情報提供によって参加者が

共有した課題を、いくつかのテーマに分類する考え方や、まとめ方の基本的な立ち位置などを

参加者全員で論議するためのものであり、参加者全員で決めて行くためのたたき台として提示

していると説明がありました。その後、協会会員から提供された新たな事例が数件報告され、

問題点などを確認しました。

特に、指定管理者として災害に遭遇した場合の対応について、

・民間事業者の職員でありながら、公の施設の職員でもある、という立場での対応

・自治体からの災害対応の協力要請に対する協力可能な範囲の考え方

・一次対応と二次対応の違い(被災地からの位置的な違いや、災害発生時からの時間差など)

この他にも、被災地外での対応、その後の間接的な影響による課題なども、事例が出てくる

たびに新しく論議すべきテーマが出てきます。次回の第3回分科会ではこれらの事例をテーマ

ごとに整理しながら、論議を進めます。

二度と起きては欲しくない災害だからこそ、今出来ることを進めていこう、という思いで次回も

論議を重ねて参ります。

論議の詳細内容は会員ページにてご確認頂けます(会員ログインが必要)。

次回は、7月6日(水)10時~12時、同じく三菱総合研究所会議室 にて開催致します。

※分科会は、途中からご参加いただくことも可能です。また、会場に直接お越しいただけない

団体様にも、ご意見・事例紹介などをいただく形でご参加いただければと思います。皆様から

頂いたご意見や事例は、分科会の論議の中で活用 させていただきます。是非、分科会の

論議にご参加ください。

◆分科会開催のお知らせ・スケジュールは

◆分科会概要はこちら(会員ログインが必要です)

~平成23年度 第一回分科会のご報告~

平成23年6月1日(水)に、今年度の第一回分科会が開催されました。

本分科会は、指定管理者制度の更なる適正運用を目的として、毎年9月に発信する「提言」を

まとめるために開催されるものです。

第1回分科会への参加者は11会員19名と情報委員会、事務局、コーディネータの三菱総合

研究所を合わせて総勢23名での開催となりました。

【三菱総合研究所内会議室での分科会開催の様子】

進め方に対する意見などを頂きました。

その上で、既に協会ホームページの「会員ページ」にて紹介されている事例に対する説明と、

その後の対応、残された課題などが論じられ、加えて地方自治体から発信された震災や電力不足に

対する通達なども参考にしながら、課題や問題点の認識を行いました。

特に、今回の被災地の中心部で大きな被害を受けた施設を運営していた団体からは、震災発生当時

の生々しい報告をお聞きすることが出来ました。

会員の皆さまの多くの体験・経験から、課題や問題だけではなく好事例も取り上げつつ、災害時の

指定管理者制度のあるべき姿などを論じて行きたいと思います。

論議の概要は会員ページにてご確認頂けます(会員ログインが必要)。

次回は、6月14日(火)10時~12時、三菱総合研究所会議室 にて開催となります。

※この分科会では、会場に直接お越しいただけない団体様にも、ご意見・事例紹介などをいただく

形でご参加いただければと思います。皆様から頂いたご意見や事例は、分科会の論議の中で

活用 させていただきます。是非、分科会の論議にご参加ください。

◆分科会開催のお知らせ・スケジュールは

◆分科会概要はこちら(会員ログインが必要です)

~平成23年度 第二回研修会レポート~

しています。

【事務局よりご挨拶】

【新しいロゴ】

西松主任研究員より、講演頂きました。

【三菱総合研究所・西松氏】

【講演の様子】

【情報交換会の様子】

【意見交換の様子】

今後の研修会やセミナー開催、協会運営に反映していきたいと思います。

~平成23年度 第一回研修会レポート~

平成23年2月21日、大阪・アーバネックス備後町ビルにて第一回研修会が開催されました。

昨年より引き続き、今年も株式会社イーシーオーにご協力をいただき、

テーマを「救命救急(CPR)とAED研修」として行われました。

この研修は施設内で倒れた利用者に対する、一時救命処置の体験です。

救命救急の研修を受けたことのある方から初めて参加される方まで、総勢14名の方々が

熱心に受講されました。

【講義の様子】

約5時間に渡る研修となりました。

【感染防止が大事】

例えば心肺蘇生(CPR)についても、過去は「胸骨圧迫15回に対して人工呼吸2回」

とされてきたものが、 最近では「胸骨圧迫30回に対して人工呼吸2回の方が効果的である」

とされています。

また、救命救急活動と同様に、救助者の感染防止も重視されるようになっています。

感染防止の手袋、マスクなど基本的な感染防止処置を取ってからの救助を教えられました。

【人形を使ったCPR実習】

安全確認、外傷確認、意識確認、呼吸確認、そしてCPRからAEDでの処置、最後に救急隊への

引継までを体験しました。

公共施設での傷病者発生の想定に合わせて、救急隊、傷病者のご家族、自治体担当部局、

指定管理者の本部への連絡訓練なども組み込まれ、ストーリー性を持たせて、実際の連絡網

などの確認に役立つ内容でした。

【人形を使ったAED実習】

いくつか抜けてしまう場面も・・・。

こういった訓練を緊急時に生かすためには、やはり繰り返し行う必要がある、と実感しました。

昨年から2年連続で行っている研修ですが、これまでの研修をふまえて、今後は内容をより現場に

即したプログラムにすることで、指定管理者に関わる更に多くの方々に参加いただける研修会に

していきたいと思っています。

なお、今回ご協力いただきました各団体、指導員の皆さま、

ありがとうございました。

※当日の筆記テストの合格者でご希望のあった方には、後日認定証と認定カードが

発行されました。